Recibí mi orden de trabajo: cubrir la performance de una artista visual argentina que se realizaría en el vestíbulo de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por el lugar donde se realizaría la actividad, dimos por sentado tanto mi periódico como yo, que se trataría de un acto sobresaliente. Y especialmente porque la palabra usada en la presentación era desconocida para mi.

Y para infinidad de legos en temas artísticos. Para nosotros el arte nunca iba más allá de Pedro Infante, Los Tres Huastecos, Chachita o la Tucita.

Minutos antes de abrirse la performance llegué acompañado por un fotógrafo. En el acceso había un gran cuadrado que marcaban cuatro vigas rústicas. En el centro nada.

De la artista no me supieron informar aunque una gūera de no malos bigotes se paseaba brazos en jarras, con la importancia que da saberse el centro de la atención.

Decidí que primero vería la manifestación artística y luego decidiría. Ya sobre la hora seguía sin comprender y menos cuando un macuarro llegó arrastrando varios costales de yute, de los que extrajo naranjas, las derramó dentro del citado cuadro y esperó.

La artista sonrió a los presentes y con pasitos de ballerina frustrada, se lanzó de rodillas entre las naranjas. Con su ayudante y entonando sonidos como de gurú (hoooom, hooooom) empezó a lanzar las naranjas de un rincón a otro. Como en mesa de billar.

¡Ah! Pero no contábamos con la presencia de la crítica argentina de origen, mexicana por decisión personal, Raquel Tibol.

Convertida en un ciclón, furiosa al límite del paroxismo, se metió a la tal obra y agachándose repetidas veces, lapidó (¿naranjeó?) a la pseudo artista, que sorprendida por la inesperada irrupción se levantó, se cubrió la cara con ambas manos y desapareció para siempre del panorama artístico nacional.

Si tenía en gran aprecio a la señora Tibol, ese día la adoré. Y La tuve siempre como un referente en temas de arte. La adorable Raquelitus, como la nombraba su esposo, Boris.

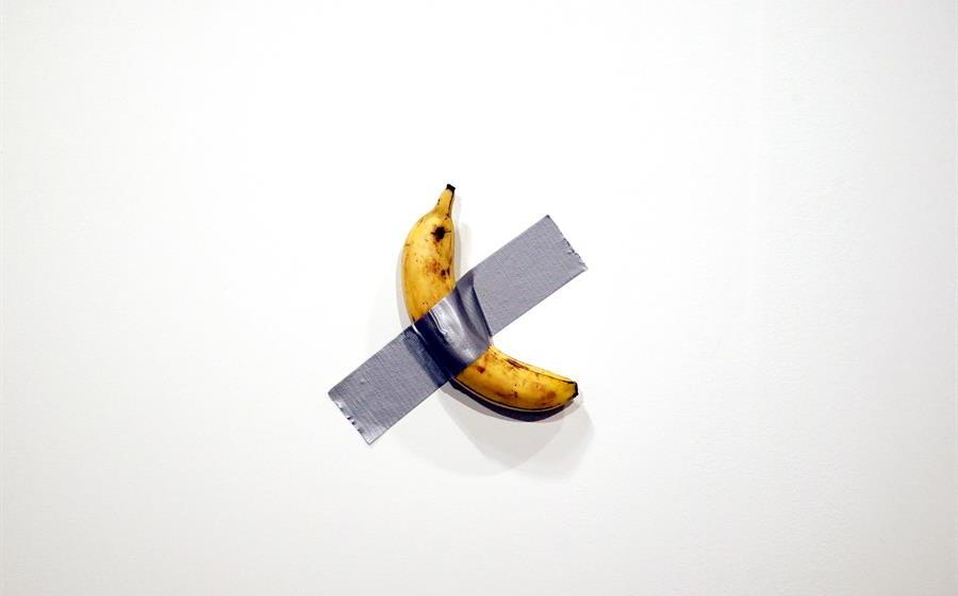

Viene esto a cuerno porque comenta Roberta Garza que en Miami se exhibió un plátano pegado a la pared con cinta plateada. Alcanzó un precio de 120 mil dólares y la muestra artística se ha reproducido tres veces y ya alcanzó el precio de 150 mil dólares.

El autor es un italiano de apellido Cattelan, que ha hecho la América a partir de Argentina. Entre sus obras emblemáticas, el letrero pegado a la entrada de una sala de exposiciones, que con sencillez anuncia: vuelvo en un rato o algo parecido. Y el retrete de oro donde la gente se desvivía por depositar sus deshechos.

Una representación de Hitler niño, hincado, la vendió en 17 millones de dólares. Y sobre su plátano, explicó que un plátano es un plátano. Originalmente pretendía realizar la obra en acrílico o bronce pero ante la dificultad para hacerlo, decidió pegarlo a la pared y firmarlo.

Con su firma adquirió un cierto valor. Y dice que cuando el plátano se pudra, ya se verá qué hacer. Así y todo, le aplauden…

Periodista antediluviano, corresponsal en el exterior y reportero en méxico.