Una noche de diciembre de 2011 sonó mi teléfono. Dormía y no me dio tiempo de contestar. Dejaron un mensaje: “Llámeme cuanto antes, es importante. Felipe Cazals”. Felipe estaba en Acapulco y en cuanto me sacudí la modorra le llamé, cerca de las once de la noche.

—Le tengo malas noticias —dijo el cineasta.

—Me las imagino.

Dos semanas antes me había enterado por los periódicos de que Pedro Armendáriz había viajado a Nueva York para que lo atendiera un especialista. Tenía una molestia en un ojo y sospechaban que el problema lo causaba un tumor. En Nueva York inmediatamente lo hospitalizaron.

—Petróvich no va a regresar de Nueva York —dijo Felipe Cazals con voz tensa, seca.

—¿Cómo? ¿Qué pasó?

—Nomás eso le digo. Pedro no va a regresar.

Hubo un silencio largo, agobiante.

—Tómelo con calma —dijo Felipe—. Uno por uno nos iremos yendo, no hay remedio. —Y colgó.

Dormí mal. Cualquiera. Y el día siguiente, a la hora de comer, descorché una botella de champán que Pedro me había regalado y que guardaba para alguna ocasión especial. Difícil hallar otra ocasión tan especial. Serví copas para la familia, incluida la sobrina de catorce años. Alzamos las copas y brindamos por Pedro. Así sencillamente. Por Pedro.

Empecé a tratar a Armendáriz júnior hacia 1980. Eran tiempos difíciles para el cine mexicano. Gobernaba el país José López Portillo, quien colocó a su hermana Margarita al frente de la cinematografía. Pronto, el cine nacional se hundió en el marasmo y mucha gente de la industria (directores, fotógrafos, editores, escritores, técnicos e incluso choferes, utileros y demás) emigró a la televisión.

Por esos años comencé a trabajar en la casa productora llamada Arte/ Difusión. Hacíamos para la tele programas culturales y educativos en los que participaban directores como Felipe Cazals, Gonzalo Martínez, Alberto Bojórquez, Jorge Fons, Arturo Ripstein, Julián Pastor, Alberto Mariscal… Yo era guionista y coordinador de guionistas. Pedro Armendáriz llegó como jefe de producción. Nos hicimos buenos amigos y días más días menos, aparte de la discusión de ideas, proyectos y enmiendas, nos sentábamos a comer en el restaurante de los Estudios Churubusco y no desdeñábamos güisquis y tequilas. Uno que otro viernes, en etapas de soledad o saciedad conyugal, nos refugiábamos en el Antillanos de la colonia San Rafael y bailábamos salsa con irreprochables desconocidas.

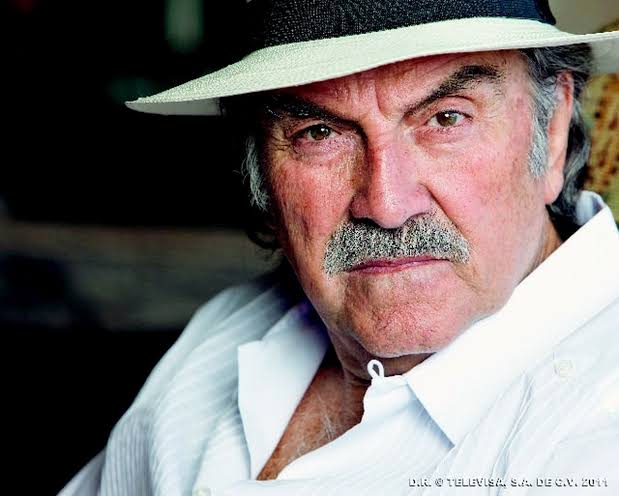

Pedro era un hombre afable y de gran sencillez. En los foros cinematográficos (que frecuentó desde niño, acompañando a su padre) se llevaba bien con el mundo entero, del director al más humilde ayudante. Aún hoy, con frecuencia me parece oírlo dirigiéndose a un compañero actor, al fotógrafo, al utilero: “¿Qué hubo tú, cara de sopa?” Todos éramos cara de sopa.

Agradecimos siempre su sentido del humor. Una tarde, sentados en el bar de los Churubusco, contemplábamos su rostro tristón, atribulado. “¿Qué te pasa, Pedro?”. El actor meneó la desconsolada cabeza, dijo con voz apagada: “Este año no he ganado ni un solo peso”. “Hombre, Pedro, será cosa pasajera, algo te ha de caer”. “Ni un solo peso”, repitió Armendáriz, y de pronto su rostro se iluminó: “¡Puro dólar!”, dijo. Y echó a reír.

En 1977 Antxón Eceiza y Armendáriz se hallaban en Moscú, invitados al festival de cine para presentar el filme Mina, viento de libertad, dirigido por el vasco Eceiza, quien era simpatizante declarado de la ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad) y no se sentía nada cómodo en la Unión Soviética.

Una mañana —refirió Antxón— estando en el baño escuchó golpes muy fuertes en la puerta de la habitación y una voz profunda, muy rusa, que decía algo como: “Vrinskavresivaias skaravinskaia bialuski, ¡pasport!”. Y de nuevo los golpes y la voz rotunda: “Sviodinesk soravkaskjo marganaiatraskeren, ¡pasport!”. Deprisa, nervioso, abandonó Eceiza el baño y se puso a buscar en la maleta el documento que entendía le solicitaban. Mientras, el vozarrón y los golpes, cada más sonoros, resonaban en el cuarto, y una y otra vez destacaba la palabra “pasdport”. Al fin, con el pasaporte en la mano y el cinturón aún sin abrochar, Antxónabrió la puerta y se encontró con el sonriente rostro de Petróvich Armendáriz. ¡Pinche Pedro!

Antxón Eceiza murió en San Sebastián, a los setenta y seis años, poco más de un mes antes que Pedro.

A Armendáriz hijo le encantaban las bromas, y cuando le tocaba ser la víctima sabía encajarlas y reírse. “Tú tienes más nombre que tu papá, Pedro”. “No, hombre, cómo crees. Mi padre trabajó con John Wayne, con Orson Welles, con Sean Connery”. “Sí, pero tú eres Pedro Armendáriz júnior, seis letras más”.

Arquitecto de profesión, Pedro comenzó a labrarse la carrera de actor luego de la muerte de su padre en 1963. Debutó en el filme Fuera de la ley (1966), dirigido por Raúl de Anda hijo, y a lo largo de su existencia participó en más de 150 películas. Su madre, doña Carmen, ha sostenido siempre que Pedro era mejor actor que su padre. Palabras más palabras menos, dijo que Pedro su marido era actor de un solo registro y Pedro su hijo era mucho más versátil.

Pedro hijo de Pedro comenzó a internacionalizarse casi desde el principio de su carrera. En 1967 participó en TheUndefeated, filme de Andrew McLaglen, y contaba Armendáriz: “En mi primera escena, a caballo, tenía a John Wayne a mi izquierda, a Rock Hudson a mi derecha. Y me estaba meando del susto”.

En esa escena, Wayne acaba desenfundando la pistola y despacha al otro mundo al bandido Escalante, personificado por Pedro. Para Pedro era motivo de orgullo que lo hubiese matado John Wayne, aunque fuera en película.

La realidad fue más cruel. Pedro no sabía que se hallaba al borde del final. Entiendo que se dio cuenta en Nueva York, internado en el hospital. Uno de sus hijos contó que solamente les dijo: “Nada de lloriqueos”.

La familia le concedió a Pedro el funeral que quizás hubiera deseado. A la muerte de su padre —el protagonista intachable de Enamorada y María Candelaria—, después de despedirlo en la funeraria, la banda de irlandeses legítimos o adoptivos (John Ford, Wayne, Victor McLaglen, Ward Bond, Harry Carey Jr, Ben Johnson) se encerró en la casa de Wayne a beber güisqui horas y horas y a cantar baladas irlandesas en honor del difunto. Llegada la hora de Pedro hijo de Pedro, una tarde de enero nos congregamos los amigos en su casa. Sobre una pequeña mesa estaba la urna que contenía sus cenizas, una botella de Macallan, una cajetilla a medias de cigarros Camel. Y fotos, muchas fotos. En los muros, sobre las sillas y los sillones, en los libreros, había fotografías de Pedro rodeado de sus amigos. Corrieron el güisqui, el tequila, los tintos; también abundantes lágrimas.

Las vidas tristes que se recluyen y se agotan en sí mismas, por poco que duren parecen siempre dilatadas, perennes, fatigosas. Hay en cambio vidas ricas y fecundas que se vuelcan sobre los demás y con su fuego alumbran destinos ajenos. Y qué breves resultan sus destellos, aunque se trate de vidas prolongadas. Así fue el tránsito de Pedro, pleno de energía y de pasión.

Es un sitio digital abierto a todas las ideas, emociones, libertades, política, literatura, arte y cultura.