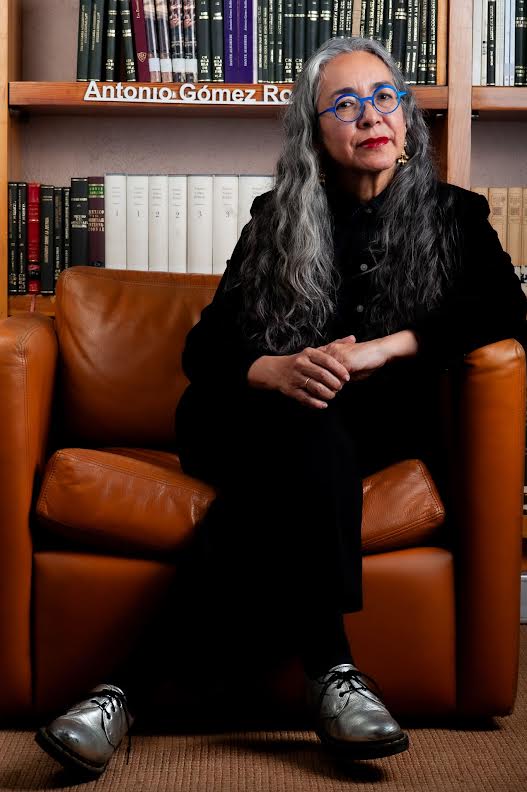

CRISTINA RIVERA GARZA

Un poco después de 1901, una pareja de campesinos sin tierra emprendió la caminata desde el altiplano potosino hasta el norte de Coahuila, donde esperaban encontrar empleo en las minas de carbón entre Barroterán y Nueva Rosita, cerca de la frontera con Estados Unidos. Se dejaron guiar por las vías del tren, que desde 1888 pasaban ya junto a Venado, y por los rumores que se abalanzaban desde los caminos de tierra y se metían con el viento hasta sus casas: allá sí hay para comer, siempre hay trabajo, la paga es buena. Allá no es como aquí. Tal vez se echaron a andar una tarde de primavera, cuando se dieron cuenta de que ni el maíz ni el frijol se darían esta vez. Quizá arrancaron su larga caminata una mañana de verano, días después de otra cosecha ínfima, calculando que entonces las peripecias del clima no se sumarían a las amenazas propias de la travesía. Tal vez se siguieron por Real de Catorce para llegar, luego, a Estación Vanegas. O tal vez tomaron rumbo a Matehuala, por el Cedral. De cualquier manera, tendrían que atravesar la Gran Guachichila, esa extensión territorial de Aridoamérica por la que alguna vez habían cabalgado, libres y nómadas, las cabezas rojas de los guachichiles, y que ahora se abría en caminos que conducían hacia pueblos como Matehapil, San Juan del Retiro, San Juan De las Raíces, Huachichil, Saltillo. Una vez ahí, acaso avanzaron poco a poco, exhaustos y a tientas, durmiendo en cuevas y ofreciendo sus brazos en haciendas o estancias, antes de llegar a los minerales donde se asentarían por unos años.

Las sequías constantes de fines de siglo XIX, especialmente la más terrible de 1896, los habían expulsado lenta pero inexorablemente de las regiones agrícolas que rodeaban a Venado para lanzarlos por temporadas completas hacia las minas de plata por Charcas y Real de Catorce. Sabían lo que era el hambre, la oscuridad de los tajos, el peligro del derrumbe. La inminencia de la asfixia. Habían visto morir a muchos y alejarse, para siempre, a tantos más. Tal vez habrían continuado así, pero se habían casado en el verano de 1898 y, un año más tarde, en el otoño de 1899, vieron nacer a su primer hijo. Apenas un mes después, entre vómitos y deshidratación, lo vieron morir también. Se lo había llevado la disentería, una enfermedad curable que, sin embargo, era una condena a muerte en la comunidad indígena a la que pertenecían.

Los nombres de esa pareja de migrantes, que ahora podríamos denominar como refugiados climáticos, eran José María Rivera Doñez y María Asunción Vásques, mis abuelos paternos. Y Florentino era el nombre de su primer hijo, similar al del gobernador guachichil Felipe Florentino del barrio de San Jerónimo de Agua Hedionda quien, después de participar en el gran tumulto de 1767 contra la corona, fue condenado a la pena capital junto con doce rebeldes más. Ahorcado primero y decapitado después, la cabeza de Felipe Florentino fue colgada de una picota, la cual instalaron frente a su casa luego de derribarla y de salar la tierra donde se asentaba. Tanto su mujer como sus hijos fueron expulsados de su pueblo, y sus descendientes condenados a no regresar jamás.[1]

Habrán notado la gran cantidad de incertidumbre, materializada en la repetición de los “tal vez”, “quizá”, “acaso”, que se desprende de los párrafos anteriores. Todos estos años después de haber llevado a cabo la investigación que resultó en la escritura y eventual publicación Autobiografía del algodón, el libro en el que primero exploré estos sucesos, todavía dudo, todavía tengo que hacer una pausa y poner todo en cuestión.[2] ¿Pero realmente fue así? ¿Estoy haciendo honor a la verdad u honor a la ficción, o deshonro a ambas, cuando produzco una escena de la que no fui parte y que reconstruyo a cuentagotas, laboriosamente, muy cerca del trabajo meticuloso de investigadores y archivistas, gracias a la existencia documentos añejos? ¿Hago bien en sugerir, a través de la repetición de un nombre propio, una conexión a través del tiempo y del espacio, bien anclada en la memoria colectiva, entre el destierro de la familia y descendientes de un guachichil tumultuario de finales del siglo XVIII y la destitución de mis antepasados a inicios del XX? Y, más al punto, ¿es posible, desde el siglo XXI, dar cuenta cabal de esa realidad que incluye el drama del territorio y el drama de la migración? ¿Es posible del todo organizar los vocablos, las oraciones, los signos de puntuación, los párrafos o los versos para que quepan ahí los cuerpos de los hombres y las mujeres pobres que, un buen día, emprenden un viaje sin retorno, y del territorio árido, siempre expansivo, sobre el que afincan sus pies, y los cultivos y minerales con los que entran en una relación carnal y asimétrica, y tantas veces cruel, que, sin embargo, les asegura un lugar sobre el planeta?

Estas preguntas me han atareado y me han puesto simultáneamente en alerta por años enteros. A todas ellas, de una u otra manera, he respondido con un sonoro sí en Había mucha neblina o humo o no sé qué, Autobiografía del algodón, y El invencible verano de Liliana—libros que he publicado en lo que llevamos del siglo XXI, y que oscilan entre la ficción y la no ficción, valiéndose de la investigación de campo e investigación de archivo, de la entrevista y la rescritura, para aproximarse lo más cerca posible a experiencias de acumulación y de justicia que, que más que estar a punto de difuminarse, han quedado sedimentadas, materialmente, en las capas de tierra y en las capas de la atmósfera que me alientan a manifestarlas como preguntas en primer lugar.[3]

Se dicen fácil todos estos conceptos, pero cada uno de ellos—la ficción y no ficción, investigación y escritura, sedimento y acumulación, tierra y atmósfera, y archivo y materialidad—llevan dentro de sí discusiones largas. Vayamos por partes.

[1] La historia del conflicto territorial que resultó en el tumulto de 1767 está bien documentado en “Población, gobierno y conflicto en los pueblos indios de San Sebastián Agua del Venado y de San Jerónimo de Agua Hedionda: 1679-1767”, la tesis de maestría en historia que David Ricardo Martínez Romero defendió en El Colegio de San Luis en febrero de 2015.

[2] Autobiografía del algodón fue publicado por Penguin Random House en 2020.

[3] Me referiré aquí a las versiones de Había mucha neblina o humo o no sé qué, y El invencible verano de Liliana, publicadas por Random House México en 2016 y 2021, respectivamente.