Por Elvira García

Raúl Flores Canelo, ¡ay qué triste que no esté más! Han corrido velozmente treinta años de su desaparición. Tres décadas. Y no puedo asimilar todavía su ausencia. No sólo porque fue mi primer maestro de danza, también por su talla de coreógrafo y singular bailarín con el que trabajé un buen tiempo de mi vida.

Como maestro, tuvo la paciencia de un santo, o al menos, es la imagen que atesoro en mi memoria: me corregía y regañaba pero siempre con voz dulce y una sonrisa. Dos años después, me iría al Seminario del Ballet Nacional, donde la disciplina militar de los profesores de danza era cruel y salvaje verbalmente; extrañaba a mi maestro Raúl.

Un día dejé la danza; después de cinco años, caí en cuenta de que mi futuro no estaba ahí, sino en el periodismo, que también estudiaba.

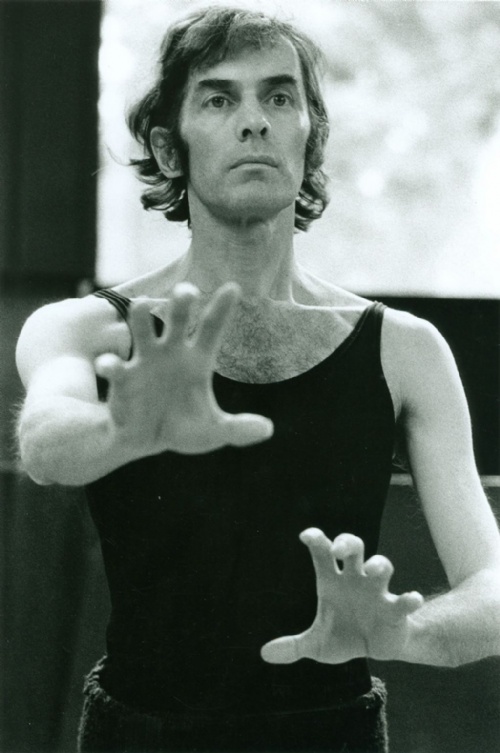

Como admiradora de la danza contemporánea, volví a los teatros para mirar bailar a Raúl, y disfrutar sus fascinantes y coloridas coreografías. Lo recuerdo, embelesada, haciendo dueto con la bailarina Graciela Henríquez, autora de la coreografía Gimnopedias, inspirada en la obra de Erik Satie; la suavidad felina y sensualidad del movimiento de ambos era electrizante. Raúl siguió bailando un buen tiempo, a la par que dirigía su Ballet Independiente. Tendría más de 54 de edad y continuaba interpretando el papel de San Miguel Arcángel en su obra máxima: La Espera. Así, rubio, pelirrojo casi, ojos azules, alto y delgado, Raúl era la misma aparición de un ángel, cualquiera que se llamara.

El periodismo y mi pasión por la danza, me llevaron de nuevo hacia Flores Canelo, pero ahora para trabajar promocionando su tarea. Desde 1979 la compañia comenzó a pelear su legítimo nombre: Ballet Independiente, que le disputaba desde esa fecha el francés Michel Descombey quien, luego de ser invitado por Flores Canelo a México, le hizo un vulgar jaque mate, robándole a Raúl bailarines, oficinas, coreografías y el nombre mismo de la agrupación.Algo que comenzó como amistad y colaboración -gracias a la buena fe de Raúl- terminó en los tribunales y destruyó una familia. Así, Michel, el coreógrafo, le puso el cascabel al gato y abrió la puerta para un doloroso, desgastante pleito legal, entre Flores Canelo y él.

Prácticamente, en 1980 la compañía de Raúl debió empezar de cero, no sólo porque Descombey le había arrebatado sus mejores bailarines, también porque no podía usar más el legítimo nombre que acuñó, a golpe de pies descalzos, desde 1966, fecha de la fundación del Ballet Independiente.

Esa tragedia dancística que leí en los periódicos me indignó. Y, por eso, un día llegué al piso cuatro de la Calle Vizcaínas, junto a una pollería y frente a una cantina, la nueva sede del ya no Ballet Independiente. Me recibió un Raúl, de rostro desencajado; sus tristes ojos decían más que todo un discurso. Le propuse apoyarlo en su lucha por rescatar el nombre de la compañía. Lo primero, hacer de esto un escándalo periodístico, no llevarlo a hombros y en silencio, como madre dolorosa ante un hecho sin remedio.

Raúl, emitió unas cuantas palabras, y supe que estaba de acuerdo conmigo. Me dejó hacer una campaña mediática que fue creciendo con el tiempo y captando adeptos. Mientras yo daba a conocer la injusticia que el Coordinador Nacional de Danza –Váquez Araujo, un ingeniero en minas- cometía, aprovechándose de la aparente debilidad de Flores Canelo, y eclipsado por el verbo francés de Descombey, me convertí en aliada de Raúl y de su esposa Magnolia, hermana -ni más ni menos- que de Gladiola Orozco, la otrora co-directora del Ballet Independiente quien, eclipsada por el savoir faire de Michel, se volvió contra Raúl, y lo traicionó.

No alcanzaba yo a entender esos enredos de familia. Preferí quedarme al margen de lo que radio pasillo decía, y mejor acerqué periodistas a Vizcaínas, para que escucharan a Raúl y sus nuevas propuestas coreográficas; él se resistía a comentar los problemas legales que enfrentaba con Descombey. Flores Canelo fue un hombre siempre discreto y tímido. Vázque Araujo le ofreció a Raúl un subsidio anual, a condición de usar un nuevo nombre para su agrupación. Arrastrando la cobija -como solía decir El Canelo- él, Magnolia, sus bailarines y coreógrafos se vieron contra la pared. Y cedieron. A partir de 1981, adoptaron el nombre: Compañía de Danza, A.C. tan sin personalidad y deslavado como un trapo mil veces tendido al sol.

Raúl se deprimió y, según yo, nunca se recuperó del todo. Vivió ese hecho como una ofensa, una derrota. Y, sin embargo, fue también su época más luminosa de coreógrafo. El dolor lo acicateó como creador de danza y artes plásticas. Creó sus deslumbrantes calaveras y catrinas que año con año exponía; estallaban de color, por la lentejuela, el papel de china y las cuentas de colores. Pienso que ese trabajo manual le dio serenidad y silencio, elementos que le ayudaron a concebir sus mejores coreografías: Jaculatoria, Queda el viento; El Hombre y la Danza; Tres fantasías sexuales y un prólogo. Si bien ya en 1973 había hecho nacer su obra cumbre: La Espera, que llevó a Francia en 1975 y en el Théâtre de la Ville de París, recibió quince minutos de aplausos y casi diez telones, fue de regreso a México que Raúl siguió puliendo esa misma obra hasta dejarla como un diamante que, hasta hoy, no ha perdido su brillo. La Espera, con música de Silvestre Revueltas, quedará como patrimonio artístico de la danza contemporánea mexicana del siglo XX.

Pero en aquella etapa aparentemente sombría de traiciones y derrotas, Raúl también sintió la necesidad de fortalecerse con nuevos artistas: abrió las puertas de la Compañía a coreógrafos cubanos como Víctor Cuéllar, a norteamericanos como Anna Sokolov, y a jóvenes mexicanos de su propia agrupación, como Silvia Unzueta. Esa afrenta sacudió a Raú,l convirtiéndolo en más latinoamericanista.

En lo legal, fueron años muy duros; la batalla entre abogados no tenía fin, pero sí costaba dinero. En 1983, Flores Canelo recuperó el nombre Ballet Independiente (BI); para festejarlo, hizo una temporada muy exitosa en el teatro del Palacio de Bellas Artes, celebrando los 25 años de su grupo. Era conmovedor cómo el público y los colegas periodistas se volcaron al teatro; se dio una hermosa solidaridad de nuestra prensa durante muchos años. Estoy convencida que el BI y, más Raúl, fueron muy arropados y queridos por los periodistas y críticos de danza. Los teníamos siempre cerca, así los sentíamos.

Me fui del Ballet Independiente tiempo después del triunfo legal y la recuperación del nombre. Pero nunca dejé de ir a sus funciones en Bellas Artes o en el Teatro de la Danza (hoy Flores Canelo). Cuatro años después, volvería por el camino que conduce a la ruidosa calle Vizcaínas. Volví a subir esas lúgubres escaleras del oscuro y amolado edificio, para platicar con Raúl y Magnolia, que me pedían los apoyara nuevamente en la Difusión: Ballet Independiente iba a cumplir treinta de existencia.

Vivimos muchas aventuras dancísticas sensacionales. Recuerdo especialmente una gira que comenzó en Guanajuato, para el Festival Internacional Cervantino, y culminó en Torreón, Coahuila, muy cerca de la tierra de Flores Canelo: Monclova. Especialmente está en mi memoria aquella imagen de un mediodía en que Magnolia, Raúl y yo, recorríamos un mercado de San Luis Potosí. El Canelo ponía mucha atención al habla de los lugareños, especialmente el de las señoras, las marchantas. Sonreía mientras contaba, horas más tarde tomándonos una cerveza, que esas doñitas decían: “cuando él venga; él no ha llegado; pregúntale a él; él sabe”. Raúl decía: “él lo es todo para ellas; él, casi, es Él, un dios para ellas, el Señor de la casa y de su vida”. Ese oído y ojo atento de Raúl en el lenguaje popular y en las costumbres de los mexicanos más fregados, fue buena parte el motivo de varias de sus coreografías. Esa gira, y nuestras pláticas en el autobús que nos llevaba de una ciudad a otra, quedan en mí, indelebles.

Partí nuevamente del BI; ¿por qué otra vez? Por mis nuevos proyectos, pero también porque me desperaba y me angustiaba la depresión en la que Raúl iba cayendo suave, silenciosa, paulatinamente. Preferí no ver más eso. Recuerdo que una tarde, sentado en su sillón de siempre, en el estudio de Vizcaínas, me dijo: “Nunca te lo he dicho, pero gracias por tu trabajo, fue muy útil”.

Aquel día, ignoraba yo que esas serían las últimas palabras que escucharía de Raúl. Por estar escribiendo un libro, iba muy poco a las funciones del BI; tal vez me daba tristeza que los bailarines comenzaban a tener fallas técnicas evidentes en el escenario; Raúl estaba cada vez más ausente; Manuel Hiram -su fiel amigo y régisseur de toda la vida-, se hacía cargo con mayor frecuencia de los ensayos y a veces de las funciones. La tristeza era notoria en todos. También la mía. De tanto en tanto, me iba enterando de que Flores Canelo estaba ya encerrado en casa, no iba más al estudio de Vizcaínas.

Serían las seis y media de la mañana del 3 de febrero de 1992, cuando timbró el teléfono de mi casa. La voz de Magnolia sonó al otro lado; sin preámbulos, me dio la noticia: “Raúl falleció hoy”. Me pidió que la apoyara en organizar una rueda de prensa que anunciar el hecho; sugerí que fuera en la funeraria donde se velaría. Ahí cité a los medios. Ahí, ella anunció lo siguiente: que Ballet Independiente, a partir de ese momento, tendría una dirección colectiva que encabezaría Magnolia Flores, y otros miembros de la agrupación. Fue una bomba de noticia. Luego, sucederían los conflictos al interior del Independiente; la lucha por el poder y el presupuesto gubernamental, a la par de la paulatina relajación de la disciplina dancística, mucho más notoria en escena. Sin Flores Canelo y sin un director capaz de levantarlo, el Ballet Independiente vivió agonizante durante los últimos 25 años, hasta que liquidó a sus bailarines y hoy sólo existe como membrete.

Con Raúl murió la fuerza, la vitalidad y el objetivo de esa compañía. Hoy que se cumplen treinta años del fallecimiento del coreógrafo, artista plástico y bailarín, quise revivir esos años. Adiós nuevamente, Raúl.

Área de archivos adjuntos

Es un sitio digital abierto a todas las ideas, emociones, libertades, política, literatura, arte y cultura.